ペット保険比較トップ > ペットと保険のコラム > 狂犬病についてもう一度学ぼう

狂犬病についてもう一度学ぼう

犬を飼う上で、必ずしなくてはいけない手続きが2つあり、1つが行政への届け出(現住所に飼い犬を登録)、もう一つが狂犬病の予防接種です。

日本において犬の予防接種というと、ペットショップやブリーダーなどの販売時点で接種済みなこともある混合ワクチンと同列に思われがちですが、狂犬病予防接種については、法律で義務付けられ罰則規定もあります。狂犬病という病気の名前は広く世間に知られ、怖い病気という認識がある方も多いと思われますが、日本では撲滅されたといわれ半世紀程度立っており、昨今日本国内では、あまり関心を持たれない病気でもあります。

今回は、意外と知られていない狂犬病の危険性と感染経路、日本国内でのワクチン接種率や海外の状況まとめてみました。

そもそも狂犬病とはどんな病気なのでしょうか?簡単にいうと「動物から人へも感染し、死亡率が極めて高い病気」です。更に詳細に説明すると、狂犬病という名前で呼ばれていますが、犬に限らず人を含めた全ての哺乳類が感染するウイルス性の人獣共通感染症です。水などを恐れるようになる特徴的な症状があるため、恐水病または恐水症 (hydrophobia) と呼ばれることもあります。

狂犬病について

潜伏期間

潜伏期間は咬傷の部位によって大きく異なり、人の場合は、一般的には、1~3ヶ月と言われています。発症までは最短で2週間程度で、長い場合は2年という記録もあるそうです。

病原体

この狂犬病の病原体は、上記で説明のとおりウイルスです。ウィルスの粒子の大きさは85 x 180nmで、弾丸状をしています。分類学的には、マイナス一本鎖のRNA遺伝子に持ったモノネガウイルス目、ラブドウイルス科、リッサウイルス属に分離されます。

感染経路

狂犬病の一般的な感染経路は、ウイルスに感染した動物の咬み傷などから唾液と共にウイルスが伝染するというかたちです。傷口や目・唇など粘膜部を舐められた場合も感染の危険性が高いと言われています。また、日本では一般的にあまり馴染みのないコウモリの場合、噛まれる危険性もありますが、ウイルスに感染したコウモリが住む洞窟内での飛沫感染のケースがあります。

咬傷から侵入した狂犬病ウイルスは神経系を介して脳神経組織に到達し発病しますが、その感染の速さは日に数ミリから数十ミリと言われ、脳より遠い場所が感染部位だった場合発症までに時間がかかります。例えば、顔を噛まれるよりも足先を噛まれる方が発症までの期間が長いと言えます。

感染する動物

狂犬病ウィルスは人を含めた哺乳類全般に感染します。ヒトからヒト直接感染はみられませんが、角膜移植による感染の報告例はあり、臓器移植をともなう人から人への感染の可能性はあるようです。動物から人への感染としては、最も多いのは犬です。どの国においても人間に多く飼育され人の生活のそばにいることが要因でしょう。なお、犬肉を食べる国は現在では多くありませんが、食べることで狂犬病に感染することは無いとされています。

人・犬を除く主な動物は以下です。

猫、サル、たぬき、キツネ、ハクビシン、ジャコウネズミ、アナグマ、スカンク、アライグマ、コウモリ、馬、牛など

狂犬病の病状について

人・犬を含めた、動物(哺乳類)に発病すると現在のところ有効な治療方法がなく、重篤な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険な感染症です。

主な症状

① 恐水症・恐水病(hydrophobia) : 水などの液体の嚥下によって嚥下筋が痙攣し、強い痛みを感じるため、水を極端に恐れるようになる症状。恐水症状が出ていても、体には水が必要で喉が渇くものの、水に恐怖を感じてしまう。

②恐音症、恐風症 : 感覚器に刺激を与えて痙攣等を起こす。

③腱反射、瞳孔反射の亢進 : 日光に過敏に反応し避けるようになる。

④脳神経疾患 : 錯乱・痙攣。

主な症状の変遷

① 前駆期 : 倦怠感、熱など風邪に似た症状や咬傷部位皮膚の咬傷部は治癒しているのに痒みなどの違和感。性格の変化、異常行動など。

② 急性期・狂躁期 : 不安感、恐水症状、恐風症、恐音症などの精神疾患。その他に興奮性、麻痺、精神錯乱などの神経症状が現れる。腱反射、瞳孔反射の亢進

③ 後期(昏睡期・麻痺期) : 急性期から一週間程度で神経や全身の筋肉が麻痺、昏睡期に至り、呼吸障害によって死亡する。

④ 例外 : 狂犬病の典型的な症状(恐水症や脳炎症状など)が出ず、初期から麻痺状態になることもあり、その場合他の病気で起こる神経疾患(ウイルス性脳炎やギラン・バレー症候群など)との違いが分からず、治療が遅れることがある。

参照)公益社団法人 千葉県獣医師会:http://www.cpvma.com/eisei/kyouken.html

狂犬病感染後の人間と動物(犬)での違い

同じ哺乳類ではありますが、動物によって潜伏期間、症状が違うと言われています。以下では人への感染経路として最も多い犬と人との潜伏期間・症状などの比較表です。

| 対象 | ヒト | 犬 |

|---|---|---|

| 潜伏期 | 1~3カ月間程度(即症状が出る場合や2年を超えても発症しないケースもある) | 2週間~2カ月間程度 |

| 臨床症状 | 前駆期:発熱、食欲不振、咬傷部位の痛みや掻痒感 急性神経症状期:不安感、恐水及び恐風症状、興奮性、麻痺、幻覚、精神錯乱などの神経症状 昏睡期:昏睡(呼吸障害によりほぼ100%が死亡) |

前駆期:性格の変化と行動の異常 狂躁期:興奮状態(無目的な徘徊、目に入るものを頻繁に咬む)、光や音の突然刺激に対する過敏な反応 麻痺期:全身の麻痺症状による歩行不能、咀嚼筋の麻痺による下顎下垂と嚥下困難、舌を口外に垂らしながら流涎、昏睡状態になり死亡 ※狂躁期と麻痺期を明確に分けることは困難なことが多く、前駆期から麻痺期に移行することもある |

| 病原体診断 | [1]PCR法による病原体の遺伝子の検出(唾液等) [2]蛍光抗体法(FA)によるウイルス抗原の検出(皮膚、角膜等) [3]間接蛍光抗体法(IFA)又はELISA法による抗ウイルス抗体の検出(脳脊髄液) [4]分離・同定による病原体の検出(唾液) |

[1]脳組織の塗抹標本を用いた直接蛍光抗体法によるウイルス抗原検索 [2]脳組織乳剤を用いたRT-PCR法によるウイルス特異遺伝子の検出 [3]脳組織乳剤を乳のみマウス脳内及びマウス組織芽細胞腫由来培養細胞に接種して行うウイルス分離法 |

| 治療と予防 | 治療:発症後の有効な治療法はない。 予防:罹患動物に咬まれた場合、ワクチン接種等により行う。 |

治療:治療はしない。 予防:年1回の予防接種が義務づけられている。 |

参照)厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/

人間での治療例

人間への治療でも、比較表記載の通り、有効な治療方法はありません。

試験的な治療法の成功症例(※)はあるものの、発症前にワクチン接種を受けていない場合での致死率は100%と言われており、「最も致死率が高い病気」として、後天性免疫不全症候群(エイズ)と共に、ギネス世界記録に記録されているほどです。

※ミルウォーキー・プロトコル (Milwaukee protocol) と呼ばれる治療方法です。

具体的な治療方法は、狂犬病患者の脳はウイルスが分離されるものの正常であること、さらにICUで数週間生き延びた患者からウイルスが分離されないことを基に、患者を薬で昏睡状態に誘導し、ウイルスを殺すために抗ウイルス剤(リバビリンとアマンタジン)を投与し、その後、患者の免疫系が活性化し、抗ウイルス剤と免疫系でウイルスを駆逐する。ただ、治療が高額で病気からの生還する可能性は10%程度と低く、生還しても脳疾患等の重い副作用があり、改善が必要とされています。

参照:枠脳学園大学 動物教育研究センターhttps://cvdd.rakuno.ac.jp/archives/2319.html

一方で発症前であれば以下の手順を踏むことで発症を抑えることができます。

① 病院にて動物に噛まれた状況、経過日数を伝え、傷を流水と石鹸でよく洗浄、消毒液・エタノールで消毒する。

② すぐにワクチン接種を開始する。

WHO およびわが国では、暴露後免疫(治療用としてのワクチン)は接種開始日を0として3、7、14、30、90日の6回を推奨しており、またワクチン接種状況と摂取するワクチンにより摂取回数やスケジュールが異なる

—曝露後ワクチン接種を行っていない場合—

○欧米製のワクチンでは5回接種(当日及び3、7、14、28日後)

○日本製のワクチンでは6回接種(当日及び3、7、14、30、90日後)

—曝露前ワクチン接種を行っている場合—

曝露前ワクチン接種が1年以内であれば2回(当日、3日後)

1 – 5年前であれば3回(当日、3、7日後)

5年以上前であれば6回(欧米製のワクチンの場合は5回)

参考)米国では、曝露前ワクチン接種の時期と関係なく、曝露後ワクチン接種 は2回(当日、3日後)とされています。

③ 発症してしまった場合は、有効な手段はなく、奇跡的に助かった事例も数例しかない。

日本での狂犬病ワクチン接種義務と接種率について

戦前から狂犬病により死亡事例が多数発生しており、1950年に狂犬病予防法を制定させ、同法の施行により、飼い犬の登録とワクチン接種の義務化しました。1956年犬、ヒトの感染報告と1957年のネコ感染報告後は、狂犬病の発生は確認されていません。徹底した野犬の駆除によりわずか7年程度で撲滅に成功しました。

日本において、狂犬病予防接種は狂犬病予防法5条1項(犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。)により義務付けられており、同法27条で20万円以下の罰金刑が適用されています。ただし、撲滅から50年経ってしまったこともあり、過去の病気という認識からか年々狂犬病ワクチンの接種率が下がっています。また、副作用(※1)を警戒し打たない、完全室内飼いなので打たないなど飼い主判断でワクチン接種を受けないケースもあるようです。

2017年時点(※2)で登録頭数6,326,082頭に対し接種頭数が4,518,837頭となっており、注射率は71.4%、流行を防ぐために必要とされているWTOガイドラインは70%とされており、ギリギリクリアしている状況です。

※1 平成27年度で副作用発生は18件。接種頭数4,688,240頭数とのことで、確率は約0.00038%とされ安全な部類のワクチンとされています。

※2 出典:厚生労働省:都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等(平成24年度~平成29年度)https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/01.html)

一方で、2017年の一般社団法人ペットフード協会の発表では飼育頭数は892万頭(平成29年(2017年)全国犬猫飼育実態調査 結果 https://petfood.or.jp/topics/img/171225.pdf)とされており、未登録頭数を含めたこの数を元に算出すると接種率は50%を切り、日本国内で狂犬病が発生した場合、流行する可能性がある状況といえます。

日本で発生したケース

1956年犬、ヒトの感染報告と1957年のネコ感染報告後は、国内での発生はありません。 しかし、海外渡航者が狂犬病に感染・発症し死亡たケースがあります。

| 死亡者数 | 犬の発生数 | |

|---|---|---|

| 1953年 | 3人 | 176頭 |

| 1954年 | 1人 | 98頭 |

| 1955年 | 0人 | 23頭 |

| 1956年 | 1人 | 6頭 |

| 1970年 | 1人(※1) | 発生なし |

| 2006年 | 2人(※2) | 発生なし |

※1 ネパールを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例

※2 フィリピンを旅行中、犬に咬まれ帰国後発病、死亡した輸入症例

参照)厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/

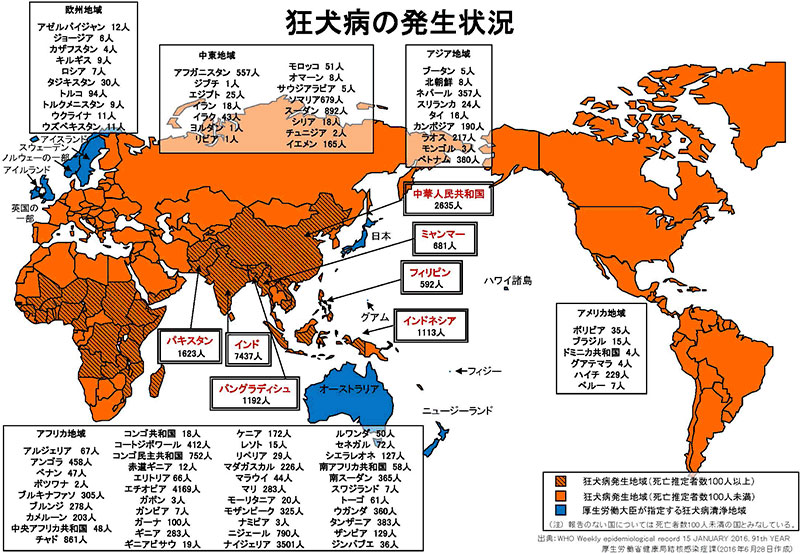

海外での発生状況

日本では撲滅されている狂犬病ですが、海外では今もなお被害者が出続けている感染症です。アメリカでも撲滅されておらず、2019年7月にアメリカのディズニーワールドリゾートのテーマパーク内で狂犬病に感染した野良猫が発見されたことが記憶に新しいところです。

日本、英国、スカンディナビア半島の国々など一部の地域を除いて、全世界に分布し、毎年世界中で約5万人の死者を出しており、その95%以上はアフリカとアジアです。エイズやエボラ出血熱、コレラやペストなどと違い、ヒトからヒトへの伝播がなく大流行に繋がる恐れもないことから、アフリカ、アジアでは感染症対策の優先度が低く考えられているようです。

少し古い統計ですが、以下が世界の狂犬病の発生状況です。

●年間の死亡者数推計 55,000人(うち、アジア地域31,000人、アフリカ地域24,000人)

●年間の暴露後ワクチン接種者数推計 1,500万人 出典)厚生労働省 世界の発生状況(WHO、2004年)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou10/

まとめ

台湾・中国など日本の周辺国では未だ撲滅されていない病気であることや、毎年外国からの渡航者数が増えていることから感染者が入国することも考えられ、狂犬病の脅威から完全に逃れることはできません。また、近年の多種多様な動物をペットとする流れから、犬に限らず狂犬病に感染している動物がペットとして海外から日本へ持ち込まれる可能性は常にあります。ハムスターなどの小動物においては、頭数が多く輸入される危険性や、脱走してもわからないなど多くの危険な状況が考えられます。さらに狂犬病ワクチンの適用対象となっている猫も含め、日本では犬以外のペットに対する狂犬病などの予防注射が、法で義務化されていない事も国内での再発生が起こりうる危険性を示唆しています。

こうした状況を認識し、行政レベルでも狂犬病ワクチンの接種についても再考する必要があるのではないでしょうか。

狂犬病は現在進行系で存在する病気であることを忘れないよう、しっかりと予防を心がけましょう。

ペット保険比較ページ

【ペット保険募集代理店】

合同会社東京六大陸

神奈川県鎌倉市長谷2-1-7 サテライトユイガハマ R2

【代理店の立場】

当社は保険会社の代理店であり当サイト上で保険契約の締結の媒介を行うものです。保険契約締結の代理権および告知受領権は有しておりません。

保険契約は、お客さまの保険契約のお申込みに対して保険会社が引受けの承諾を行った場合に限り成立します。